El Señor Nopi.

vi en mi alma

la ceniza y la flama;

vi en mi corazón

un negro dios hambriento.

(Marguerite Yourcenar)

No

puedo ser optimista. No sé cómo. ¿Nací así o el mundo me fue haciendo? Soy,

creo, como todos, el encuentro entre un yo siempre fugaz y lo otro, lo que no

soy. Soy mi historia y lo que hago con ella, y otras historias que se me

enredan, antiguas y nuevas, conocidas y desconocidas que también me van

haciendo. Soy un tejido complejo y enredado de experiencias. Soy también lo que

no sé de mí. ¿Quién no es también otros: nuestra familia, nuestros amigos,

nuestros maestros? ¿Quién no es también lo desconocido? Hasta el día de hoy he

sido alguien bendecido de muchas formas, siempre. Tengo relativa salud, una

familia siempre presente, una pareja profunda y hermosa, una hija, amigos amadísimos,

un trabajo, un techo. ¿Cómo no ser optimista, dirán muchos, ante tantas

bendiciones? También me lo pregunto. Agradezco lo recibido y trato de tomarlo y

no dejarlo ir, pero al mismo tiempo me nacen muchas preguntas, siempre ha sido

así: vivir es preguntarme.

Una

pregunta surge, sobre todas, en este instante: ¿Por qué a mí y no a otros?

Pienso en ese prójimo (yo le llamo Joaquín) que veo en el mercado a veces y que

desde hace años me cuestiona con el mero hecho de su existencia. Tiene alguna

discapacidad intelectual que también afecta al cuerpo, imposible calcular su

edad, no habla bien, sus pies torcidos se cruzan al caminar, sus ojos bizquean

un poco, trabaja en lo que puede: cargando bultos, apartando espacios de estacionamiento,

haciendo mandados sencillos. Vivimos cerca, nos cruzamos muchas veces. ¿Por qué

la diferencia entre ambos? ¿Cómo es que él es él y yo soy yo? ¿Si fuera

diferente? ¿Si a mí me hubiese tocado su destino seguiría siendo yo? ¿Algo o

Alguien decidió esa diferencia o es cuestión del azar?

No puedo ser optimista si pienso en la distancia insalvable entre Joaquín y yo, entre mis bendiciones y sus carencias. Mi optimismo cuando me asomo al mundo y a los otros, tantísimos, que nunca tendrán acceso a lo que tengo, a lo que se me dio, en ocasiones, gratuitamente, sin merecerlo.

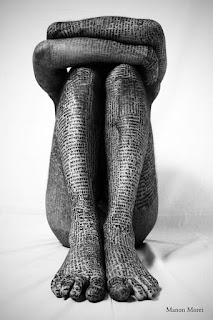

Hay un espacio entre la pregunta y la respuesta que no llega. Creo que ser humano es tener preguntas que nunca se responderán. Pienso ese espacio como una herida que siempre está allí, la mire o no. Puedo La ocultarla, negarla, disfrazarla. Duele. Es como una marca de nacimiento: hay herida porque nací. Ser humano es que haya herida o quizá es la herida la que nos hace humanos. El deseo de infinito sabiéndome mortal, el anhelo de poseer lo que no puede tenerse.

No

puedo ser optimista porque aunque me gusta la vida, a veces odio al mundo. Ya

antes lo he dicho repitiendo palabras de mis maestros: el mundo no es la vida

sino lo que los seres humanos hemos hecho para no estar del todo en la vida o

para traicionarla. De tanto habitar el mundo la vida se nos escapa. El mundo no

es un buen lugar. Es la prisa siempre, las pantallas siempre, el producir

siempre, el consumir siempre. Es la competencia, los otros como obstáculos o

como peldaños, el ganar a cualquier precio. Es la guerra nuestra de cada día y

la violencia como espectáculo. Es todo para unos cuantos y muy poco para casi

todos. Es ser tantos, tantísimos, y estar solos. El mundo no es la vida sino lo

que la interrumpe.

¿Es posible ser optimista ante ese mundo? Algunos, sonrientes, dirán que sí, levantarán el pulgar convencidos de que si desean algo lo suficiente, la fuerza de su deseo lo hará posible. Son los mismos que decretan lo bien que les irá y su palabra mágica les trae bendiciones. Su aura luminosa aleja las enfermedades del cuerpo y de alma y el universo conspira a su favor, para usar el empalagoso lugar común. Ay, quién fuera ellos. Yo no lo soy ni puedo serlo; desde niño y aún hoy, mis más cercanos me han definido como pesimista y supongo que tienen razón. Mi madre me llamaba Señor Nopi. Me parece que había algún programa para niños en donde dos personajes entraban en conflicto: el Señor Sipi, optimista y alegre, y el Señor Nopi, pesimista y amargado. Pues yo era el segundo. Lo sigo siendo. Soy un pesimista aunque eso sea ir a contracorriente en el mundo de la positividad a toda costa. Pero creo que ir a contracorriente ha sido mi forma de estar aquí (el Señor Nopi, ¿no les digo?), a veces esa forma se vuelve absurda y choco de frente contra la pared, otras veces me ha salvado y me ha permitido rebelarme.

Pero es que aunque se me antoje el optimismo, la realidad no ayuda nadita. Por ningún lado veo lo óptimo, lo mejor, lo muy bueno o la mayo perfección. Vivo en un mundo que se desmorona: desaparecen especies día con día (¿Cómo será el mundo sin orangutanes?), el calentamiento global es una amenaza que ya cobra víctimas, en muchos países vence la ultraderecha y cuando gobierna la izquierda pronto traiciona sus ideales, el narco se yergue como un poder alternativo que se impone a sangre y fuego, miles de migrantes huyen de la guerra y el hambre para toparse con fronteras cerradas o con la muerte en el desierto y el mar, Rusia invade Ucrania y bombardea a la población civil sin nadie que la detenga, vivimos tan hipnotizados por las pantallas que rara vez alzamos la mirada, salimos maltrechos de una pandemia que detuvo el planeta, en mi país las mujeres tienen miedo de salir de noche o de subir a un taxi porque pueden ser asesinadas. ¿Sigo?

Ante

eso, ser optimista me parece, cuando menos, una forma de ceguera o de

inconciencia. Solo podría ser optimista si mirara hacia otro lado o escondiera

la cabeza como el avestruz (¿será verdad que los avestruces esconden la

cabeza?), pero no puedo, qué se le va a hacer. Nunca he podido.

Cualquier

optimismo, pienso yo, se da de bruces con el hambre. O mejor dicho con las

hambres, porque no hay una sola. Hay una que es la de infinito, la de plenitud,

que no se sacia nunca porque ser humano es quizá ser ese anhelo inalcanzable. Y

hay la otra, el hambre de las tripas que también asola al mundo. “No es el

nacimiento lo que importa sino el hambre. Todo lo que vive se sostiene sobre el

hambre. Y el hambre es el otro, la depredación del otro, la muerte del otro”, escribe

Chantal Maillard con esa hermosa crueldad de sus palabras.

También lo dice así: “Todo ser sobrevive

a costa de otros. Ésta es la regla principal. Todo ser vivo se alimenta de

otros seres, por lo que cualquier acto de supervivencia es un acto de violencia”.

(Maillard) Cualquier optimismo se rompe en pedazos ante una persona

buscando qué comer entre la basura mientras allí cerca se desperdician

toneladas de comida, ante una madre desesperada porque no consigue comida para

sus hijos.

Cualquier

optimismo, pienso yo, se da de bruces con la guerra. La guerra también es muchas

guerras. ¿Cuándo no hubo guerra? Desde aquellos homínidos peleando por un

pedazo de comida, pasando por Troya y su caballo, Roma y los Bárbaros, las

Cruzadas, las Guerras Mundiales, Vietnam, Afganistán, hasta la reciente invasión

a Ucrania no ha habido un solo momento de paz sobre esta devastada tierra.

Desde tiempos antiguos los seres humanos no hemos dejado de matarnos unos a

otros por las causas más absurdas y cada vez nos especializamos en matarnos

mejor. Pero está también las otras guerras pequeñas, domésticas, no hecha de

bombas o de tanques sino de palabras, golpes, abusos, señalamientos, abandonos.

Cualquier

optimismo, pienso yo, se da de bruces contra la muerte. Innegable y brutal,

está allí, indiferente a nuestros pequeñas luchas, nuestros pequeños logros y

nuestros pequeños triunfos (es que ante la muerte todo es pequeño). Pero somos

una cultura que aunque está rodeada de muerte (o quizá por eso) intenta

ignorarla u ocultarla entre luces, prisa, ruido, escenografías de cartón y lentejuelas,

libros de autoayuda, espiritualidad light.

La muerte también es muchas muertes. La que irrumpe y llega brutalmente, a

destiempo, la que debería evitarse a toda costa porque está sucia de violencia

y de guerra: l@s que mueren en bombardeos, l@s que mueren en el mar o en el

desierto intentando llegar a otro lugar, l@s que mueren devorados por el

narcotráfico, l@s que mueren por ser mujeres, por ser homosexuales o

transexuales, por ser diferentes, por ser pobres, por no tener acceso a la

salud. Muertes debidas al odio, a la ambición, a la miseria.

La

muerte también es la inevitable, la que nos llegará a todos, esa a la que se le

llama “natural” para tranquilizarnos, la que es parte de la vida. ¿Cómo ser

optimista si yo y los que amo moriremos? Herida que está allí siempre, que

desgarra la paz, que irrumpe en la conciencia. Saber y sentir que esto que soy,

tendrá fin. Dejar de ser. La muerte que es el límite de la positividad, el Gran

No, lo negativo.

La negatividad por excelencia es la muerte, pero quizá solo es posible vivir con profundidad teniendo presente la certeza de que moriremos. Somos seres que nacen y, por lo tanto, que mueren. Nacer es empezar a morir, ir muriendo cada día. Así como tuve una mirada de inicio, conforme crezco va surgiendo una mirada de final, crepuscular, la que sabe que mira por última vez. La mirada de inicio trae el regalo de la maravilla, la del fin me regala la profundidad. “Mirar, tocar el mundo / con mirada de sol que se retira”, escribe Octavio Paz. Si renuncio a la mirada crepuscular por el dolor que trae consigo, también renuncio a esa herida que me hace humano y me ofrece hondura.

La

cultura de la positividad olvida o niega que el dolor, la frustración, el

miedo, también nos permite crecer. Eso no significa que sean los únicos

caminos. También crecemos en la alegría y en el placer, pero parte de nuestra

profundidad surge ante lo negativo. Aprendemos tanto de las caricias como de

las cicatrices.

Pero

parece que hoy se trata de estar bien siempre, felices siempre, plenos siempre

(que es un modo de ignorar la muerte). Se impone una dictadura de la felicidad y

el optimismo en donde la tristeza o el vacío parecen patológicos y a veces se

“resuelven” con píldoras. Bien lo sé yo, que tomo algunas, malditas sean,

benditas sean.

Y

si no se es feliz, al menos debemos parecerlo o fingirlo frente a esa pantalla-espejo

omnipresente que son las redes sociales. Todos allí somos felices, divertidos,

guapos, exitosos. Lo que está allí no es lo que somos sino lo que representamos

ser, pero hoy, parece que lo que no se representa no existe.

¿Dónde queda la realidad cuando nos mostramos en las redes? Miro un rato, leo. ¿Es que no hay nadie que sufra de hemorroides, de estreñimiento, de dermatitis? ¿Nadie es calvo prematuro? ¿Nadie siente que la vida a veces no tiene sentido? ¿Nadie llora por las noches? ¿Nadie sufre de depresión, de ansiedad, de mal aliento? ¿Nadie tiene una uña enterrada o una caries o el corazón roto? ¿Nadie teme a la muerte? ¿A nadie le duele la soledad?

Suele

ocurrir que esta felicidad, este optimismo a toda costa, sea una mercancía que

puede comprarse con libros y cursos y que sea siempre un logro personal. La

meta parece clara: autorrealizarse, ser autosuficiente, ser independiente, ser

autónomo, responsabilizarse de sí mismo, sanarse a sí mismo, descubrir que la

felicidad siempre depende de uno mismo y siempre está en nosotros. En, es

decir, adentro, como un tesoro al que hay que descubrir excavando en la propia

alma. Hacer a un lado lo que estorba para llegar a ese bello jardín interior y

cultivarlo. La felicidad, dicen, no debe depender de nadie (nos volveríamos,

qué horror, dependientes), es una creación individual resultado de trabajar (vaya

verbo) en la propia felicidad. Es una felicidad a solas, una posesión que hay que

proteger, un premio al esfuerzo personal, es siempre sin los otros o incluso a

pesar de ellos.

Yo

no quiero esa felicidad a solas. No, lo digo mal: no creo que sea posible. No

creo que la felicidad se busque y tampoco que se encuentre.

¿Hay

tal cosa como la felicidad? Hay, quizá, algunos momentos felices que así como

llegan, se van. Como las estrellas fugaces, suceden, ahora están, ahora ya no.

Hay que estar abiertos a su aparición, dejárnoslos sentir y luego, dejarlos ir.

No sé si es posible hacer más. Y nunca son a solas, sino con los otros, con las

otras o con lo otro: un paisaje, una plática, un baile, una mirada compartida,

un libro, una mascota, un mango, una danza… Mi felicidad, esos pedacitos de

ella que me alcanzan a veces, siempre dependen de la otredad: la cabaña de El

Chico, una copa de vino, un poema que de pronto se desvela, la dulzura del ron,

la voz de Silvia Pérez Cruz o de Marta Gómez, el sabor de las mandarinas, la

siesta en mi sillón, encontrar la palabra que buscaba, los ojos de asombro de

mis alumn@s, el ronroneo de Matilda, la risa con mis amigas, hacer el amor con

Mónica, la presencia de mi hija. La felicidad no está en nosotros sino en el encuentro entre el adentro y el afuera. Sin

los otros, sin lo otro, adentro no hay nada, apenas reflejos míos, ecos de mi

propia voz, tripas, mismidad y hastío. Adentro no existe.

La dictadura de la felicidad y el optimismo niegan la muerte e intentan evitar la oscuridad que nos conforma y que es tan parte de nosotros como lo luminoso. Si miro a quienes me rodean, aún los más amados, y si me miro a mí, veo un enredijo de belleza y fealdad, de ternura y agresión. Por más que busco no encuentro las alas en ningún lado; encuentro manos y ojos y dientes. Soy tan generoso como egoísta, tan ligero como pesado, tan humilde como soberbio, tan lleno como vacío. Amo y odio, cuido y desprecio, regalo y acumulo. ¿Qué hacer con las emociones y las experiencias oscuras que también somos? Porque la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la rabia, la indignación, el miedo, la vergüenza, también nos humanizan. ¿Es posible ser humano y no enfrentarse al sinsentido, a la soledad existencial, a la angustia, a la incertidumbre? ¿No son estas emociones y experiencias una invitación a movernos, a hacer algo diferente, a buscar más allá de lo conocido? ¿No es a través de ellas que podemos acompañar el sufrimiento de otros y ampararlos porque también hemos estado allí? Negarlas es negar una parte de lo que somos, pretender que podemos vivir sin ellas es un autoengaño. No soy solo oscuridad, pero tampoco solo luz. Soy Claroscuro. No soy siempre ni nunca, sino a veces, acaso, tal vez, quizá, por ahora… un día seré ya no, o más bien, no seré.

La felicidad new age se busca cerrando los ojos y respirando suavemente para que el afuera quede lejos y no estorbe al adentro. Es lindo, sí, pero ilusorio. Sobre todo, ¿a quién, a quienes les conviene que pensemos que lo que hay que hacer es cambiarnos a nosotros mismos en lugar de cambiar el sistema? ¿No será que el poder sonríe y se relame complacido de vernos cantando mantras y repitiendo decretos bienintencionados en lugar de arremangarnos para enfrentarlo? No quiero decir que esté mal practicar meditación o yoga, leer libros de autoayuda o purificar el aura si es que existe, digo que si eso se convierte en una forma de mirarnos a nosotros mismos y no al mundo no serán más que una distracción hecha a medida., un modo “profundo” y apolítico de encoger los hombros ante el sufrimiento de afuera.

Yo

me niego a creerlo. Pienso en lo que falta, en lo que se va acabando y no

volverá. Soy, suelo ser quien dice: sí,

pero… o el que no cree en las promesas de campaña, o el que sabe que su

equipo perderá tarde o temprano, o el que mira con sospecha al que parece ser

el nuevo salvador, o el que publica un libro sabiendo que lo devorará el olvido,

o

el que oculta media sonrisa sarcástica ante la ley de la atracción, o el que sabe que un día le echarán de ese

trabajo, o el que ante una mínima victoria piensa: no es para tanto, o el que a medio domingo ya piensa en el lunes

que se aproxima, o el que sabe, en medio de la felicidad, que tarde o temprano

acabará.

Sin

duda, el pesimismo me defiende de la posible desilusión, pero también me pone

alerta y me advierte de riesgos o me avisa de futuras pérdidas. Sobre todo, me

invita a no estar conforme con las cosas como son, a dudar de la salvación de

moda y a conservar un resto de rebeldía.

Así, reafirmo mi derecho a no ser optimista, a no creer en cantos de sirenas neoliberales y profetas new age, a sospechar de cada ladrillo del sistema aunque se trate de ladrillos luminosos y coloridos, a no creer en las palabras de líderes, chamanes, caudillos y estadistas de los diferentes colores políticos, a ponerlo en duda todo.

Crecer

es también desilusionarme; al crecer vamos

atravesando por diferentes desilusiones: el mundo no es como creíamos, las

personas tampoco, ni aún las más cercanas; el amor no es infinito. Pero además

se rompe la ilusión de nosotros mismos: no somos lo que creíamos ser, no

logramos lo que imaginábamos, no cambiamos al mundo. Esa desilusión, esa forma

un tanto despiadada de mirarse, puede expresarse con las palabras de la poeta

Ioana Gruia (2021):

No sé si es un consuelo o una advertencia:

todo se alcanza al fin, pero a destiempo.

Luego,

o quizá no luego sino en el principio, están los otros. ¿Puedo asumir que la

situación es la óptima y la mejor si miro a esos otros y otras con quienes

comparto el mundo? Aún si soy afortunado y estoy bien y tengo lo que necesito y

puedo desarrollarme, ¿puedo quedarme tranquilo y ser optimista ante el dolor de

los otros, los muchísimos que no son afortunados como yo?

Hay

un cuento de Ursula K. Leguin, la escritora que usa la ciencia ficción para

hablar de nuestra realidad, que no se me quita de la conciencia: Quienes se marchan de Omelas. Cuenta de

un mundo en donde todos son felices, y lo son porque tienen todo lo que

necesitan, desde lo más básico hasta lo espiritual. Nada falta en ese mundo

ideal. Pero esa felicidad tiene un precio: un niño oculto en un sótano que

sufre horriblemente. Sufre hambre, maltrato, miedo, vive en las peores condiciones.

El sufrimiento atroz de ese niño hace posible que en aquel lugar lo tengan

todo. Si el niño fuese rescatado, si lo libraran de su dolor, la prosperidad de

ese mundo se vendría abajo. Los habitantes de aquel mundo saben de la

existencia del niño aunque tratan de no pensar en ello.

“Si el niño fuera conducido a la luz del sol,

fuera de aquel abominable lugar, si fuera lavado y alimentado y reconfortado,

sería sin la menor duda una gran cosa; pero si se hiciera esto, toda la

prosperidad, la belleza y la alegría de Omelas serían destruidas a la siguiente

hora. Ésas son las condiciones. Cambiar toda la bondad y alegría de Omelas por

esa simple y mínima mejora: rechazar la felicidad de miles de personas por la

posibilidad de la felicidad de uno solo”. (2022)

No

puedo quitarme de la cabeza el cuento. ¿No pasa lo mismo en este mundo? ¿Sobre

la pobreza de cuántos se sostiene la riqueza de otros? ¿Cuánta explotación en

tantos lugares para tener acceso a prendas, objetos, tecnología? ¿Sobre el

dolor de cuántos (humanos y no humanos) se sostiene la felicidad de otros?

¿Sobre cuanta guerra se sostiene la paz? ¿Sobre cuánta muerte, la vida? Quizá

el sufrimiento de un solo niño, de una sola niña, invalida nuestros

privilegios. ¿Qué optimismo es posible ante el sufrimiento o el hambre de un

solo niño o una sola niña?

Es posible, quizá, si cierro los ojos, pero si

elijo alzarlos y mirar más allá de mi feliz ombligo sin duda me encontraré a

esos otros que sufren.

¿Ser

pesimista es estar cerrado a la alegría, al asombro, al amor? Creo que no.

Puedo decir que he sido bendecido con muchos momentos de belleza. El amor

incondicional de mis abuelos y de mis padres, las navidades de niño, los amigos

entrañables que están allí siempre, los días en la cabaña del Chico, el

claroscuro de la poesía, la complicidad con Mónica, la vida a su lado, la

presencia de Lía, mi hija, compartir con ella la risa, el mar, el sueño. Soy

afortunado, sin duda. Sin embargo, bien sé que todo eso es pasajero, su

presencia en mi vida trae consigo su ausencia, algún día todo eso llegará a su

fin, y entonces la alegría, el asombro y el amor tienen un dejo de nostalgia

inevitable, lo que es dejará de ser. Ha sido un préstamo de la vida que un día

habré de devolver. Escribe Joan Margarit con esa mirada suya tan llena de

melancolía (2018):

Piensa en ella: la comenzó a perder

al abrazarla la primera noche.

No soy optimista porque asumo que este lugar en donde vivo, en donde vivimos, está muy lejos de lo mejor. ¿Es que alguien mira lo contrario? Ni siquiera hace falta abrir el periódico o ver el noticiero; basta con abrir los ojos, basta con salir de casa y caminar unas pocas cuadras. Allí, tan cerca está la pobreza, la injusticia, la indiferencia, la soledad. Nunca el paraíso.

No

soy optimista, no puedo. Habito en un mundo donde lo óptimo y lo mejor no

existe. Si abro los ojos, si miro alrededor lo que veo suele dolerme. Escribo

entonces contra ese optimismo que se complace con lo que mira pues creo que

solo desde la indignación y la resistencia es que algo, aunque sea mínimo,

podría cambiar. Nada cambiará si no dejo que me duela y me indigne. Escribo

para no cerrar los ojos, para despertarme y para, como escribe Gonzalo Rojas,

el poeta chileno, cumplir con la tarea de informar a ustedes y recordarme a mí

que últimamente todo es herida.

Comentarios

Publicar un comentario